Update am 21.11. 2025

Der Klappentext

Aktuelle Sachbücher über die Goth-Subkultur gibt es im deutschsprachigen Raum nur wenige und sie konzentrieren sich vor allem auf die Prominenz der Szene, die Musiker*innen und andere Kunstschaffende. Der Interviewband „Stimmen aus der schwarzen Szene: Interviews mit Goths“ aus dem Jahr 2025 verleiht 40 vielfältigen Stimmen aus der Szene Gehör, unabhängig davon, ob sie in der Subkultur beruflich tätig sind oder nicht. Langjährige Goths sind ebenso vertreten wie „Baby Bats“, also Neulinge. Mal tiefgründig, mal mit Humor, auch mit kritischer Reflexion zeigen sich hier vielschichtige Erfahrungen mit dem Dasein als Goth und der Subkultur.

E-Book und PDF, dauerhaft kostenfrei

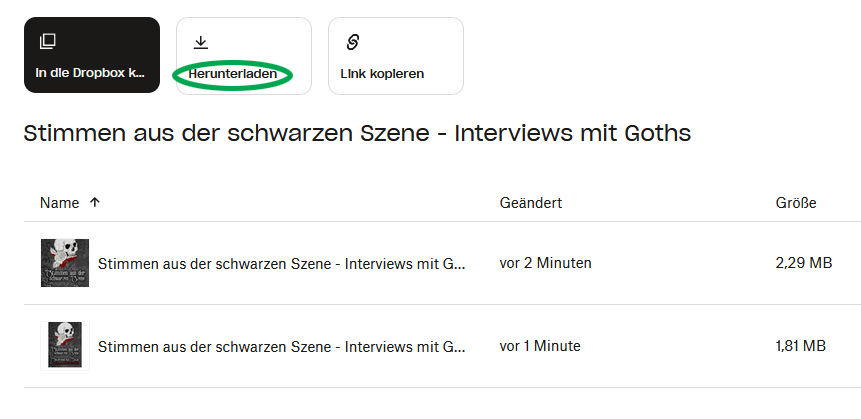

Das E-Book (im Format epub3) und das PDF können hier in meiner Dropbox dauerhaft gratis heruntergeladen werden. Das ist ohne eine Registrierung oder Anmeldung bei Dropbox möglich, siehe Screenshot mit grüner Markierung bei „Herunterladen“

Taschenbuch

Das Taschenbuch (mit 204 Seiten) kann seit dem 21.11. 2025 hier bestellt werden sowie auch überall im Buchhandel, mit der ISBN 9783565097654

https://www.epubli.com/shop/stimmen-aus-der-schwarzen-szene-interviews-mit-goths-9783565097654

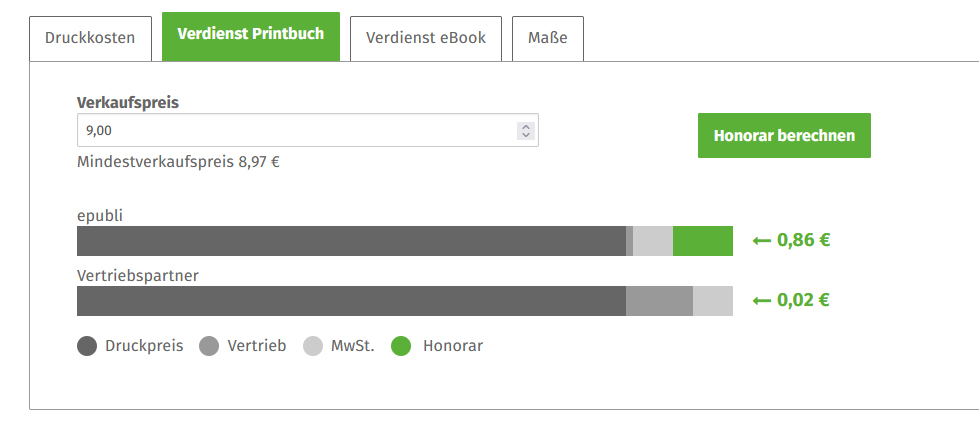

Die Druck- und Vertriebskosten müssen gedeckt sein. Das Taschenbuch kostet 9 €.

Unten im Bild ist zu sehen, wie sich dieser Preis aufschlüsselt (bei meinem Print-on-demand- Anbieter Epubli). Dazu muss ich sagen, dass nach meiner Erfahrung kaum Leute direkt Bücher von mir im Epubli-Shop bestellen. Daher rechne ich eher damit, dass ich pro verkauftem Buch nur 2 Cent verdiene.

Dieses Geld möchte ich übrigens in den Druck von Flyern investieren, die auf das Buch hinweisen. Ich rechne außerdem nicht mit sehr vielen Buchverkäufen insgesamt, da ich keine hohe Reichweite habe.

Die Infos zum Projekt, aus meinem ursprünglichen Aufruf:

Aktuelle Sachbücher über die deutschsprachige Goth Community gibt es nur wenige. Deshalb möchte ich gern Interviews machen und diese in einem kostenlosen Buch zusammenfassen. Ich habe dieses unkommerzielle Buchprojekt auch deshalb begonnen, weil ich gern einmal ein Buch herausbringen möchte, das Erfahrungen von Goths mit dieser Subkultur näher beleuchtet, in ihren eigenen Worten.

Folgende Bedingung, wenn du teilnehmen möchtest:

Du zählst dich zur Goth Community. Es ist egal, ob du erst seit kurzem dabei bist, seit ein paar Jahren oder schon Jahrzehnte.

Willkommen sind natürlich auch Goths, die Teil marginalisierter Gruppen sind (z.B. Person of Color, behindert, queer, neurodivergent, von Armut betroffen oder anderes)

Du kannst selbst entscheiden, ob du manche der Fragen nicht beantworten kannst oder möchtest.

Du kannst dich auch entscheiden, ob du mit einem Vornamen oder Nickname und deinen Pronomen genannt werden möchtest, oder ob du ganz anonym teilnehmen möchtest.

Die Interviews werden von mir nicht verändert, ich prüfe lediglich Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler. Ich selbst werde die Interviewfragen auch beantworten.

Rund um das Buch:

Ich habe langjährige Erfahrung mit Selfpublishing und werde ein E-Book erstellen in den Formaten epub, mobi und PDF. Nach der Fertigstellung kann es kostenlos aus meiner Dropbox heruntergeladen werden, was ohne Anmeldung/Registrierung möglich ist. Ich werde auch eine Taschenbuchausgabe veröffentlichen. Dabei werde ich den Preis so gering wie möglich halten, aber natürlich müssen Vertriebs- und Druckkosten gedeckt sein.

Bitte beachten: Da ich mit diesem Buch entsprechend kein Geld verdiene (oder eventuell nur wenige Cents bei der Taschenbuchausgabe) kann ich den Teilnehmenden kein Honorar zahlen.

Du möchtest mitmachen?

Die Interviewfragen kannst du in den Formaten .docx (für MS Word) und .odt (Libre Office, auch kompatibel mit Word) herunterladen. In den Dateien findest du auch meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Sende das beantwortete Interview bitte an diese Adresse.

Die Infos aus diesem Beitrag und die Interviewfragen stehen auch in den Dateien unten auf der Seite, die zum Download bereitstehen.

Länge des Interviews?

Bitte beschränke dich auf maximal 3000 Worte, inklusive der Interviewfragen (diese bitte nicht löschen). Das entspricht ungefähr 12 Buchseiten.

Einsendeschluss: Halloween, 31.10. 2025 (Gern früher einsenden)

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, sich über die Veröffentlichung des Buches zu informieren: Du kannst eine Nachricht von mir per E-Mail erhalten oder mir in Social Media folgen, wo ich die Veröffentlichung ankündige.

Die Interviewfragen

Name oder Nickname:

Pronomen: (optional)

Ich möchte lieber anonym bleiben.

(Nicht zutreffendes bitte streichen)

1. Wie lange oder seit wann bist du schon in der Goth Subkultur?

2. Die Community ist seit ihren Anfängen eng verbunden mit Musik. Welche Bands und Interpret*innen magst du besonders? Bitte beschränke dich auf maximal zehn, oder schreibe die Subgenres, die du besonders magst (z.B. Dark Wave, Postpunk, Goth Rock …)

3. Arbeitest du in irgendeiner Form in der Community, z.B. als Musiker*in, im Bereich Kunsthandwerk, organisierst du Community-Treffen in deiner Region oder engagierst du dich auf andere Weise?

4. Wie lebst du dein Goth-Sein vor allem aus? (z.B. Musik hören zu Hause und unterwegs, Clubbesuche, Festivals, Konzerte, Medien wie Kunst, Literatur, Film, Podcasts etc., Kunsthandwerk, Schneidern, DIY, Mode, Ästhetik, oder etwas anderes)

5. Wenn du schon länger in der Szene bist, was hat sich aus deiner Sicht verändert, seit du dabei bist?

6. Was gefällt dir besonders an der Goth Szene? Wie bist du darauf gestoßen? (Die Frage richtet sich an Newbies/Baby Bats ebenso wie an langjährige Goths.)

7. Wie reagiert dein Umfeld darauf, dass du Goth bist (Familie, Nachbar*innen, Kolleg*innen, Freundeskreis …)? Und wie gehst du damit um?

8. Wenn du einen Wunsch oder auch zwei an die Community frei hättest, welche wären das? Oder anders gefragt, was würdest du ändern, wenn du es könntest? Oder bist du wunschlos glücklich mit der Szene?

9. Was war für dich bisher das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Goth-Sein?

10. Gibt es noch etwas, das du gern ansprechen möchtest in Bezug auf die Goth Subkultur/Community?