Davon handelt der 3. Band dieser Reihe:

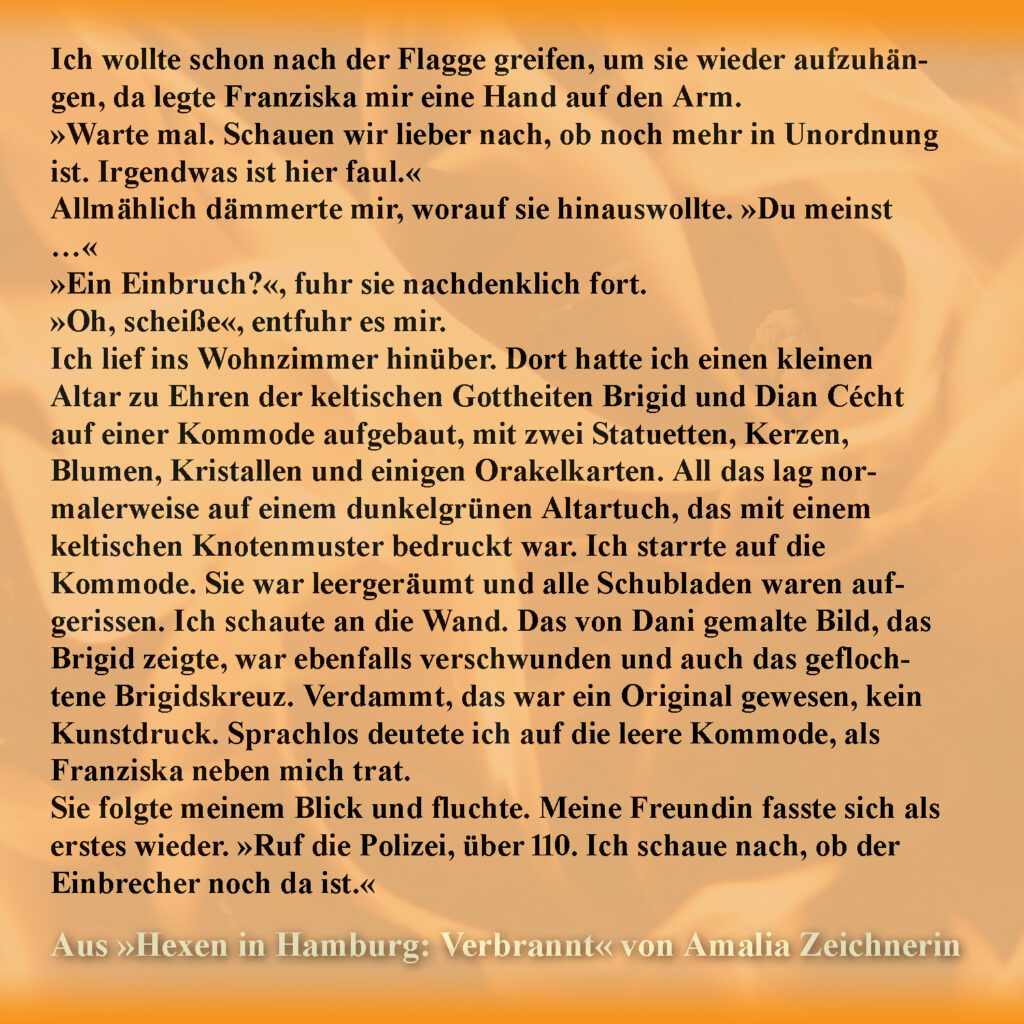

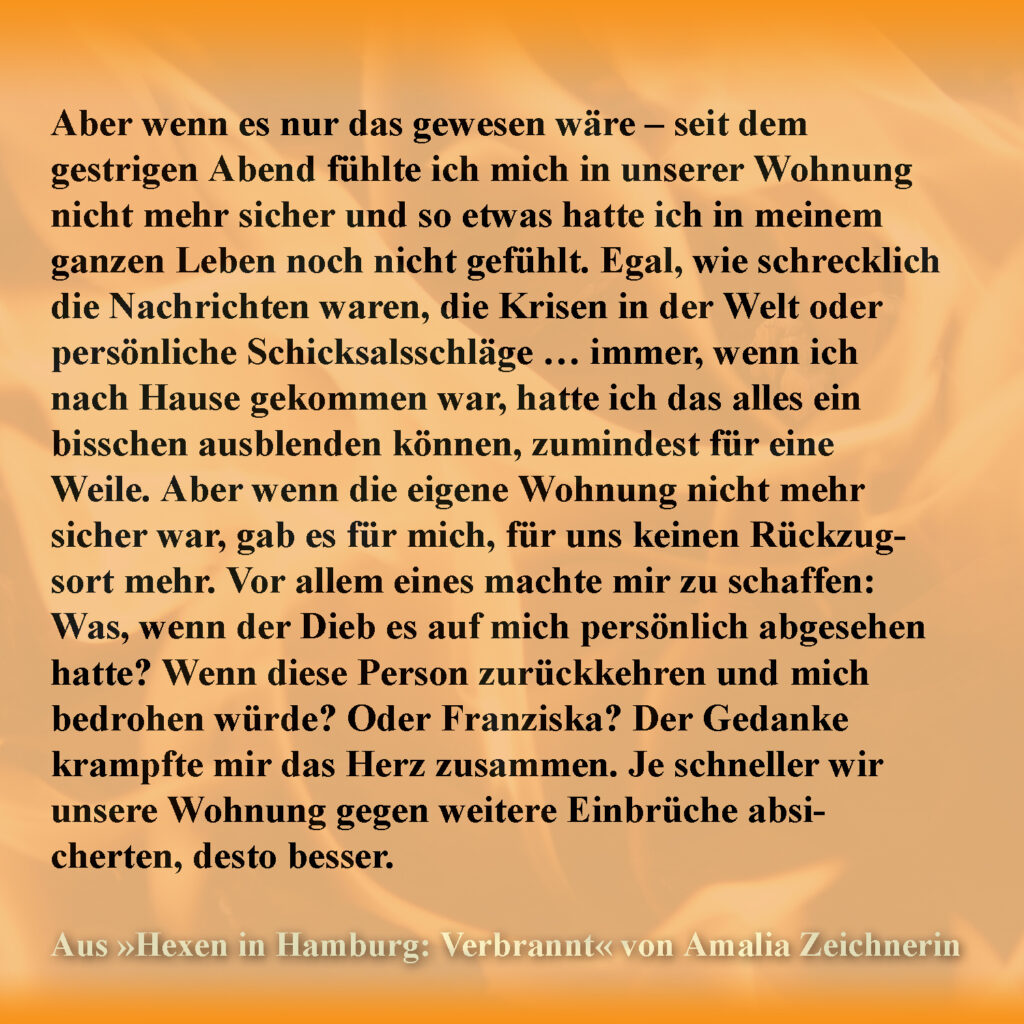

Als bei der Hexe Alannah eingebrochen wird, rätseln sie und ihre Lebensgefährtin, wer dafür verantwortlich ist, denn es wurden nur Hexengegenstände gestohlen. Die Polizei kommt mit ihren Ermittlungen kaum voran, sodass Alannah mit ihrem Hexenfreundeskreis und zwei weiteren Hexen selbst Nachforschungen anstellt. Schon bald gibt es mehrere Verdächtige, darunter auch ein spiritueller Coach, der Hexenkunst hasst und ein ehemaliger Kollege von Alannah, der sie gern daten würde und sie nicht in Ruhe lässt.

Wie die beiden Bände vorher ist „Verbrannt“ unabhängig von den anderen lesbar.

Die Hauptfigur

Alannah ist schon länger als pagane Hexe aktiv und arbeitet als Physiotherapeutin. Sie verehrt die keltischen Gottheiten Brigid und Dian Cécht. Alannah ist auf dem asexuellen Spektrum und hat eine langjährige Beziehung mit Franziska, die atheistisch ist – was übrigens nicht zu Konflikten führt. Stattdessen gibt es andere Probleme, mit denen sich Alannah herumschlagen muss. Sie trifft sich außerdem gern mit Fabian, den sie über Hennys Hexenladen kennengelernt hat, zum gemeinsamen Meditieren.

Textschnipsel

Hexen und New Age Esoterik?

Hexen und pagane Leute werden nicht selten mit gefährlichen Strömungen der Esoterik in einen Topf geworfen, häufig aus Unwissenheit. Mit gefährlich meine ich, dass sich diese Strömungen, oft aus dem New Age Bereich, vermischen mit antidemokratischen, rechtsextremen, rassistischen oder noch anderen menschenverachtenden Weltanschauungen und/oder mit Verschwörungserzählungen und Wissenschaftsfeindlichkeit.

Ich persönlich möchte mit solchen gefährlichen Strömungen nichts zu tun haben und so geht es auch anderen Hexen und paganen Leuten, die ich kenne.

Hier habe ich einen interessanten kurzen Beitrag gefunden: »Esoterik und Spiritualität in Deutschland – eine schwierige Diskussion« von Kocku von Stuckrad:

https://www.counterpointknowledge.org/esoterik-und-spiritualitat-in-deutschland-eine-schwierige-diskussion/

Auf das Thema New Age Esoterik und moderne Hexen bin ich auch in diesem Blogbeitrag eingegangen: Moderne Hexen: Was sie sind und was nicht, Vorurteile und noch mehr.

Meine Hauptfigur Alannah bekommt es mit einem spirituellen Lehrer aus der New-Age-Szene zu tun … und das sorgt für einige Probleme.

Das Element Feuer

Feuer spielt eine nicht unwichtige Rolle im Roman, u.a. in einem von mir frei erfundenen seltsamen TikTok-Trend. Es gibt auch immer wieder Anspielungen auf Feuer und Brände. Am Ende singen Alannah und ihr Hexenfreundeskreis den Chant „Fire Transform Me“.

Im Hexenglauben steht Feuer unter anderem häufig für Folgendes: Schöpfung, Zerstörung, Kraft, Energie, Tod und Wiedergeburt, Gleichgewicht, Hitze, Leichtigkeit, schnelle Bewegung, Aktivität, Inspiration, Leidenschaft. Es wird teilweise gern eingesetzt bei Bann- und anderen Zaubern.

Dazu muss ich sagen, je nach Tradition und Überlieferungen können die Bedeutungen dieses Elementes abweichen. Eines der Symbole für das Element Feuer ist ein Dreieck, dessen Spitze sich oben befindet.

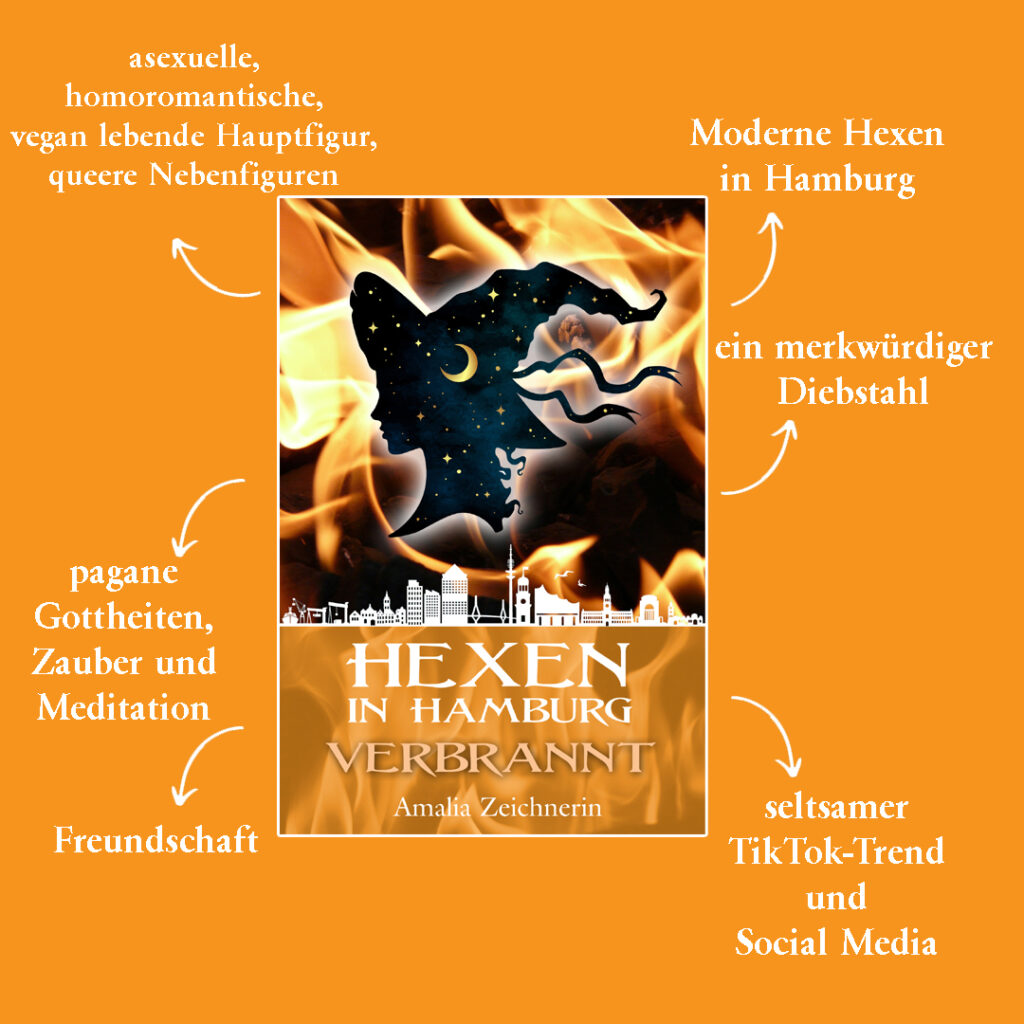

Kleine Mindmap zum Roman:

Veröffentlichung am 22. März 2025.

Bereits überall vorbestellbar, wo es E-Books gibt.

Das Taschenbuch erscheint im März 2025.

226 Seiten

Leseprobe (das 1. Kapitel als PDF, zum Herunterladen oder online Lesen)

Link zur Buchreihe: https://amalia-zeichnerin.net/hexen/