Ich schätze, ich habe gerade eine Hyperfixierung auf dieses Thema. Also schreibe ich noch mal was darüber.

In einem Gespräch auf Instagram mit einer Autorin kamen wir heute auf folgendes Thema: Instagram hat, z.B. für Bookstagram, eine hohe Reichweite, das Netzwerk hat gewissermaßen eine Monopolstellung. Ich erinnere mich noch an Diskussionen auf X (damals noch Twitter), als es von M*sk gekauft wurde. Da sagten viele Nutzer*innen: „Ich kann hier nicht weg, ich habe mir hier eine Community aufgebaut, ich bin vernetzt, ich habe hier Reichweite.“

Es ist allerdings so: Communitys kann man sich auch woanders aufbauen. Ja, so etwas dauert und es ist nicht bequem, aber es kann sich lohnen. Ein Beispiel: Im Fediverse/auf Mastodon geht das relativ einfach: Die Bio/Profilbeschreibung darf länger sein als auf Instagram. Am besten ist es, dort auch Hashtags hinzufügen. Da man im Fediverse Hashtags folgen kann, können Leute einen über diese Hashtags und die gemeinsamen Interessen leichter finden als auf Instagram.

Man kann auch einen Vorstellungsbeitrag anpinnen und es ist gern gesehen, wenn Newbies sich in einem Beitrag mit dem Hashtag #neuhier vorstellen und über ihre Interessen schreiben oder wer sie sind etc. Solche Beiträge werden dann auch gern geteilt, so dass sie mehr Reichweite bekommen.

Ich bin nun seit knapp 3 Jahren dort, habe rund 700 Follower und da es dort keine Algorithmen gibt, ist meine Reichweite um einiges höher als auf Instagram und Facebook. Ich sehe das auch daran, dass ich deutlich mehr Interaktionen habe.

Und die andere Frage ist prinzipieller Natur: Möchte ich als queere, mehrfach marginalisierte Person wirklich dauerhaft auf Facebook und Instagram bleiben, wenn es dort nun bald kein Factchecking mehr und nicht mal ansatzweise Schutz vor Hate-Speech und Diskriminierung gibt? Instagram und Facebook waren bisher schon schlecht, was das betrifft, aber ich fürchte, nun wird das alles noch viel schlimmer.

EDIT: Auf Instagram habe ich mehrere Beiträge von queeren Autor*innen und anderen Queers gelesen, die sich „nicht vertreiben lassen wollen“, die weiterhin Queerness behandeln möchten und die ihr Profil als Safe Space für andere Queers und Allys verstehen.

Ich habe ähnliches vor wenigen Jahren auch in Diskussionen rund um X/Twitter erlebt. Leider hat sich gezeigt, dass die Entwicklung auf X mittlerweile völlig untragbar geworden ist, nicht nur für Queers und andere marginalisierte Leute. Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich auf Instagram über kurz oder lang ähnlich entwickeln wird.

Wenn ihr Social Media sucht, die eher Safer Spaces sind, schaut euch das Fediverse an. Lest euch beispielsweise mal die Nutzungregeln auf der Startseite von https://pixelfed.de/ durch. Da wird schon klar, dass Diskriminierung, Hate-Speech und ähnliches dort nicht geduldet werden.

Das Fediverse wird, im Gegensatz zu Facebook und Instagram, wirklich vergleichsweise gut moderiert und man kann Hate-Speech, Trolle, Spam und Scams and die Admins und Moderator*innen melden. Die dann in der Regel auch tatsächlich reagieren.

Weiteres zu diesem Themenbereich aus meinem Blog:

Das Fediverse – ein alternatives Social Network

Ein weiteres alternatives Social Network: Tumblr

kurzer Instagrambeitrag über Pixelfed, eine Alternative zu Instagram:

https://www.instagram.com/p/DEzKcOXsPXM

Bzw. hier mein Text aus dem Beitrag, leicht gekürzt:

Ich habe mich bei Pixelfed.de angemeldet, ich möchte es für meine Illustrationen nutzen.

Die Plattform hat aktuell ca. 53.000 Nutzer*innen und 4600 davon sind viel aktiv.

Die Nutzungsregeln:

Keine Belästigung, kein Stalking, kein Doxxing.

Kein Rassismus oder Relativierung von Rassismus.

Kein Sexismus und keine Relativierung von Sexismus.

Keine Fremdenfeindlichkeit oder Relativierung von Fremdenfeindlichkeit.

Keine Diskriminierung von geschlechtlichen Identitäten oder sexuellen Orientierungen oder deren Relativierung.

Keine Werbung (Ausnahmen: Künstler*innen und Fotograf*innen dürfen Eigenwerbung machen)

Keine absichtlich irreführenden Inhalte (einschließlich neuer/rechtsextremer Verschwörungstheorien oder Betrug wie Kryptowährungen).

Keine Inhalte, die gegen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen.

Hier einige Details:

Es gibt verschiedene Timelines, denen man folgen kann.

Nutzer*innen können sich gegenseitig oder einseitig folgen.

Die Beiträge können einfach geteilt werden. Bilder können aber nicht aus Beiträgen herauskopiert werden.

Es gibt auch Storys auf der Plattform.

Man kann Bildersammlungen (Collections) anlegen.

Captions können bis zu 5000 Zeichen lang sein und klickbare Hyperlinks enthalten, außerdem Hashtags.

Man kann nach Hashtags suchen und bekommt dann entsprechende Bilder angezeigt.

Pro Post kann man bis zu 12 Bilder hochladen.

ALT-Texte (Bildbeschreibungen für sehbehinderte Menschen) können leicht integriert werden.

Es gibt eine Funktion für NSFW-Bilder: Diese werden ausgeblendet und man kann auch hineinschreiben, warum das Bild NSFW ist (z.B. Nacktheit)

Es gibt auch noch weitere Funktionen für Posts.

Bisher gefällt es mir dort sehr gut. Ich nutze es am PC, wie es über Apps am Handy läuft, weiß ich nicht.

Übrigens: Instagram-Content lässt sich auch relativ einfach nach Pixelfed importieren.

Wie das geht steht hier (auf Englisch): https://pixelfed.social/site/kb/import

Sehr lesenswerter Beitrag von Klaudia aka Vienna Writer über das Thema Reichweite

„Social-Media Grundsätze: Mythos Reichweite“

https://www.viennawriter.net/blog/social-media-grundsaetze-mythos-reichweite/

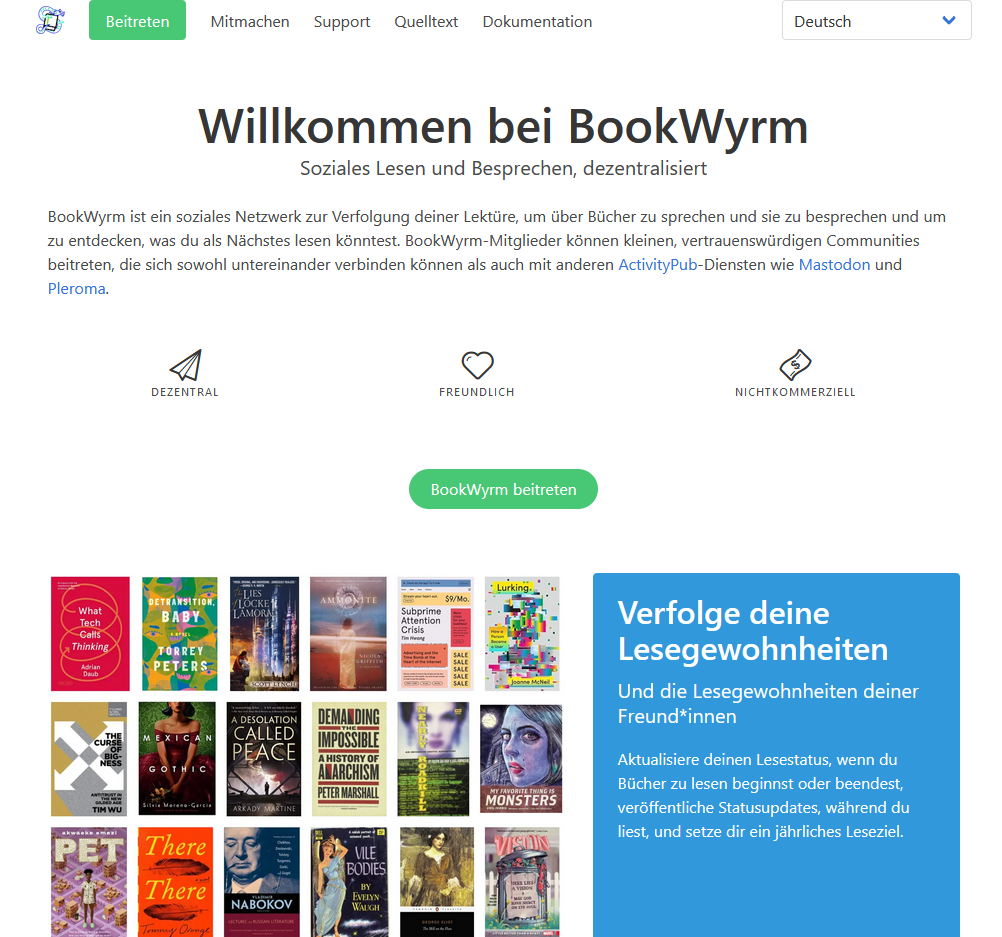

Für Buchmenschen und Lesefans ist eventuell die unkommerzielle Buchplattform Bookwyrm von Interesse, die auch mit dem Fediverse/Mastodon verknüpft ist.

Hier ein Screenshot von der Webseite mit einigen Infos, was einen dort erwartet.

Für Leute, die auf der Suche nach einer Alternative zu Facebook sind, ist eventuell

Friendica von Interesse, das ebenfalls mit dem Fediverse/Mastodon verbunden ist.

ich zitiere Chris Trottier auf Englisch:

„Since PixelFed is gaining traction as an Instagram alternative, it’s a good time to highlight that there’s also a federated alternative to Facebook: Friendica.

It features a Facebook-like user interface but is ActivityPub-enabled. This means anyone with a Friendica account can communicate with users on Mastodon, PixelFed, Peer Tube, or any other fully ActivityPub-compatible platform.

Friendica offers the familiarity of Facebook with the added benefit of federation. So, if your mom or cousin-who’ve spent the last 20 years on Facebook-are finally ready to leave because they’ve had enough of Mark Zuckerberg, introduce them to Friendica.“